Mégapoles : comment les rendre (elles aussi) intelligentes ?

Les villes sont si profondément ancrées dans l'histoire de l'humanité que nous nous demandons à peine pourquoi nous nous y regroupons pour y vivre. Pour Ciro Pirondi, un architecte brésilien, si nous vivons dans les villes, c’est parce que nous aimons avoir des gens à qui parler, tandis que pour Paulo Mendes da Rocha, la ville incarne « le summum de l'architecture ». En fait, la ville est le monde que l'homme se bâtit pour lui-même. D’immenses constructions collectives, des palimpsestes et des agrégats d'histoires, de réalisations et de pertes.

Article écrit en partenariat avec Archdaily

Depuis 2007, la Terre est une planète majoritairement urbaine. Et d’ici 2050, ce sont même 70 % des humains qui vivront en ville. Dans les années à venir, nous allons donc assister au développement exponentiel de mégapoles de plus de 10 millions d'habitants, principalement en Asie et en Afrique, et bien souvent dans des pays encore en voie de développement. Une telle perspective soulève des questions sur la durabilité et le changement climatique que les villes catalysent inéluctablement. Elle interroge également la manière dont ces mêmes villes peuvent proposer une qualité de vie satisfaisante à leurs habitants, et comment ceux-ci peuvent prospérer et se développer dans des conditions pas toujours optimales. En fait, une question centrale se pose : comment les zones urbaines peuvent-elles être bénéfiques à leur population et vice versa ?

Alors que les centres historiques vont nécessiter des transformations et des rénovations, les périphéries devront demain accueillir de nouveaux logements et équipements publics, en plus de développer les infrastructures adaptées. Comment, au fil de ce processus, les villes pourraient-elles en profiter pour devenir plus intelligentes, notamment grâce à l'utilisation de technologies déjà disponibles, au bénéfice de leurs habitants, de manière aussi innovante qu’efficace ?

« La population urbaine mondiale devrait augmenter de 63 % entre 2014 et 2050, alors que la croissance de la population totale est de 32 % sur la même période, l'augmentation la plus rapide se produisant au sein des mégapoles de plus de 20 millions d'habitants qui sont situées principalement dans des pays en voie de développement. Cette tendance nous met face à des défis sans précédent en termes de durabilité. » [1] Parce que de nouvelles technologies, de nouveaux besoins et de nouveaux modes de vie émergent au fil du temps, il s’agira pour l’humanité de réussir à ajuster la façon dont nous vivrons, nous déplacerons, et dont nous construirons et reconstruirons nos villes. Et dans un monde qui est de plus en plus préoccupé par le changement climatique, chacune de ces tâches revêt un rôle-clé.

Si l’on en croit le rapport "Smart Sustainable Cities : Reconnaissance Study", les villes sont responsables de 67 % de la demande énergétique mondiale et consomment 40 % de la totalité de l'énergie. Les centres urbains sont responsables de 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, contribuant ainsi fortement au changement climatique, et subissent de plus en plus de catastrophes naturelles. Les villes sont également le théâtre de la plupart des tensions sociales causées par l'augmentation des inégalités et du chômage, de la pollution de l'air et de l'eau, des embouteillages, de la violence et de la criminalité. En parallèle, pourtant, ce sont ces mêmes villes qui offrent les plus grandes opportunités de développement économique : c'est dans les centres urbains que sont générés 80 % du produit intérieur brut mondial, et les citadins ont tendance à gagner davantage d’argent.

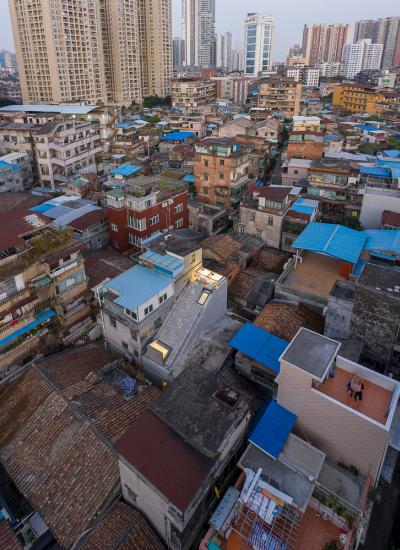

Les villes sont aussi le creuset de profondes inégalités. Dans le monde, plus d'un milliard de personnes vivent aujourd'hui dans ce que l'on désigne sous le nom de "bidonvilles", c’est-à-dire des implantations urbaines informelles, généralement insérées dans des zones résidentielles urbaines très peuplées, composées d'unités de logement petites et précaires, desservies par des infrastructures détériorées ou déficientes, et habitées principalement par des personnes à très faible niveau de revenus.

Mais c’est un fait : les logements non sécurisés et/ou insalubres (avec une absence de fenêtres ou des toits qui fuient), l’accès limité à des services de base (comme l’eau courante, des sanitaires, l’électricité ou des transports en commun), les espaces de vie surpeuplés, les constructions instables et les structures fragiles ou les logement sans propriété foncière (c'est-à-dire sans le droit de vivre sur cette parcelle) sont la réalité d'environ 1/6e de la population mondiale, répartie à 80 % dans trois régions : Asie de l'Est et du Sud-Est (370 millions de personnes), Afrique subsaharienne (238 millions) et Asie centrale et du Sud (227 millions).

En outre, on estime qu’il faudra proposer un logement adéquat et abordable à 3 milliards de personnes d'ici 2030. Sauf qu’on l’a vu, dans les pays en voie de développement en particulier, le logement constitue une problématique aigüe pour une grande part de la population. Pour Christophe Lalande, expert sur le sujet à ONU-Habitat, « l’habitat est un enjeu majeur, car c’est le point d'entrée de l’inclusion économique, sociale et culturelle. Il doit être durable par essence, c’est-à-dire permettre de bâtir des conditions de vie stables et solides, sur le long terme. C’est un point crucial, notamment pour les migrants, pour qui l’accès à un logement digne est une précondition de leur intégration. »

Mais la question du logement ne doit surtout être traitée uniquement de manière quantitative, comme de nombreux gouvernements ont hélas tendance à le faire. Les logements doivent être intégrés au cœur des villes et rester proches des emplois, des transports et des autres pôles d'attraction. L’expérience des décennies précédentes le montre : les quartiers enclavés n’ont pas donné de résultats positifs. En outre, il est essentiel de proposer des bâtiments plus sains et plus confortables à une population mondiale de plus en plus urbaine, qui passe 80 % de son temps à l'intérieur, surtout quand on constate qu'avec la pandémie de COVID-19, les logements ont brutalement dû intégrer de nouvelles fonctions, comme un coin pour étudier pour les enfants et des espaces bureau destinés aux adultes en télétravail.

Construire ou rénover des bâtiments pour favoriser des effets positifs sur le bien-être de leurs occupants et avoir un impact réduit sur l'environnement tout au long de son cycle de vie : c’est désormais un enjeu majeur. « Il s'agit de développer des solutions qui contribuent au confort thermique, acoustique et visuel des occupants et améliorent la qualité de l'air intérieur, tout en réduisant la consommation énergétique des bâtiments. Ces solutions doivent également préserver les ressources naturelles et diminuer l'empreinte carbone, principalement grâce à leur poids réduit, leur composition à base de matériaux recyclés et leur capacité de recyclage en fin de vie. Enfin, elles ne doivent présenter aucun risque pour la santé et la sécurité des équipes de travail. Pour cela, nous misons sur l'innovation, qui doit bien sûr répondre à l'ensemble de ces enjeux, mais aussi apporter des améliorations significatives dans le développement de nos processus d'achat et de fabrication. » [2]

En outre, identifier et utiliser les matériaux les mieux adaptés aux usages attendus et aux spécificités des sites, mettre en œuvre des méthodes de construction plus propres et sans déchets comme la construction modulaire, voilà qui devrait devenir la règle et non plus l'exception. Densifier là où c'est possible, c'est-à-dire dans les lieux où les infrastructures sont préexistantes, déployer des bâtiments multifonctionnels et mélanger logements, commerces, loisirs et espaces de travail mais aussi, dans la mesure du possible, les revenus des occupants, peut permettre de densifier les villes tout en réduisant la demande de transport. Il est également temps de repenser nos schémas préétablis - chacun conviendra d’ailleurs que la pandémie de COVID-19 a au moins contribué à cet objectif. Aurons-nous besoin demain d'aussi grands bureaux, maintenant que le télétravail s'est normalisé ? Tous nos déplacements passés étaient-ils vraiment indispensables ?

C’est de notoriété publique : la construction de bâtiments consomme d'énormes quantités de ressources, émet des quantités déterminantes de CO2 (dont les effets se font déjà sentir dans les villes, par le biais de l'effet de serre) et génère quotidiennement des tonnes de déchets solides. Si nous envisageons de réduire les émissions de CO2 et les déchets, alors impossible d'ignorer ce secteur. Pourtant, notre économie continue de suivre une logique linéaire « extraire-transformer-jeter ». L’adoption d’une économie circulaire nous inciterait pourtant à repenser la façon dont nous produisons et utilisons les choses dont nous avons besoin, nous permettant d'explorer de nouvelles voies pour assurer notre prospérité à long terme. Mais la philosophie circulaire doit aller bien au-delà de la construction.

Pour en revenir aux villes, nous pourrions évoquer la multitude des problématiques qui y sont associées : production et distribution alimentaires, gestion de l'eau, consommation et production d'électricité, mobilité… La liste est longue. Les villes sont des organismes voraces qui exigent d'énormes quantités de ressources, de nourriture et d'énergie et qui, en retour, produisent de la richesse et des connaissances tout en générant des déchets et de la pollution. Cette équation est dangereuse pour les écosystèmes de la planète et nous commençons déjà à ressentir les effets du changement climatique.

Ces dernières années, on a beaucoup parlé de ces villes intelligentes qui optimisent leurs infrastructures et leur gouvernance pour mieux impliquer les citoyens dans la gestion des services qu’ils utilisent. Tout cela implique des capteurs, des systèmes et des applications qui collectent une multitude de données, lesquelles peuvent être analysées et influencer la prise de décision dans des domaines tels que la mobilité, la santé, la gestion de l'eau et de l'énergie, le logement, les déchets et les eaux usées, parmi bien d'autres. Les applications de l'internet des objets (IoT) basées sur le cloud reçoivent, analysent et gèrent les données pour aider les collectivités locales, les entreprises et les citoyens à prendre de meilleures décisions pour améliorer leur qualité de vie. Elles évoquent l’image d'un urbanisme en réseau qui s’appuierait sur la veille et l’analyse de données en temps réel pour donner vie à des villes plus durables et plus productives.

« La ville intelligente, qui s’appuie massivement sur les technologies numériques, est souvent considérée comme une solution potentielle aux pressions démographiques subies par de nombreuses agglomérations dans des pays en voie de développement, en aidant à répondre à la demande croissante de services et d'infrastructures. Toutefois, le coût financier élevé qu'implique l'entretien des infrastructures, la part importante de l'économie informelle et les divers problèmes de gouvernance réduisent les élans d'idéalisme des pouvoirs publics à l'égard des villes intelligentes." [3] Mais s’il est facile d’envisager le déploiement de cette technologie dans la vie quotidienne des habitants de villes riches et bien organisées, ce concept semble presque naïf quand tant de personnes n'ont toujours pas accès à des conditions de vie décentes. Ce qui soulève la question suivante : la technologie peut-elle contribuer à réduire ces inégalités et à améliorer la qualité de vie de l’ensemble des populations ?

Certains chercheurs soulignent en tout cas que ces « smart cities » pourraient aider à se libérer du développement urbain traditionnel, qui tend à gérer les systèmes d'infrastructures urbaines séparément et sans réelle intégration entre les acteurs responsables. « Tirer parti du caractère diffus des données et des services offerts par les technologies numériques, comme le Cloud, l'Internet des Objets ou la data, permettrait aux différents acteurs de la ville d'être mieux connectés, de favoriser la participation des citoyens, de proposer de nouveaux services et d'améliorer ceux déjà existants et de fournir un cadre. Le développement de la ville intelligente est en outre très complexe, difficile et très dépendant de son contexte. Parmi les défis à relever, citons les logiques pas toujours concordantes des entreprises technologiques et des responsables politiques, mais aussi le manque de capacité à mettre en lien la question la durabilité urbaine avec des approches viables, et enfin la question de la cohésion sociale et territoriale, l’ensemble nécessitant une gouvernance unique si l’on veut élaborer des solutions. » [4] Les chercheurs sur le sujet s'accordent d’ailleurs à dire que ces technologies sont surtout efficaces lorsque la population dans son ensemble s'implique et comprend leur importance. Un défi encore plus immense dans les endroits les moins favorisés.

Mais alors, la technologie pourra-t-elle sauver nos villes, les rendre durables, équitables et, surtout, plus agréables à vivre ? Absolument. Mais pas seule. Comme le soulignent les chercheurs Si Ying Tan et Araz Taeihag [3], le coût financier élevé de l'entretien des infrastructures et l’importance considérable des économies informelles dans les pays en voie de développement représentent des obstacles immenses à la concrétisation de l'idéal de la « smart city » et doivent au préalable être résolus. Si le développement des villes intelligentes se base sur le tout-technologie sans l'aligner sur la notion de service public ou sur les besoins fondamentaux des citoyens, alors ces fameuses villes « intelligentes » se transformeraient en de beaux mais inutiles et coûteux « éléphants blancs ». L'étude conclut d’ailleurs que les villes intelligentes dans les pays en développement ne pourront devenir réalité qu’après la mise en œuvre de réformes socioéconomiques, humaines, juridiques et réglementaires, intégrées à des trajectoires de développement à long terme. Les éléments de contexte, notamment le niveau social, la politique économique et la dotation financière de l'État, les connaissances technologiques et la volonté des citoyens de participer à la mise en œuvre de ces villes intelligentes, ainsi que des facteurs culturels uniques, seront déterminants pour le déploiement des smart cities dans les pays en développement.

La transition climatique, la pression croissante sur les ressources de la planète et l'accumulation des déchets nous ont fait comprendre qu'il est urgent de revoir notre façon de concevoir, produire et distribuer les produits et les services. Ils ont également révélé le fonctionnement de nos villes, souvent inefficace. Face au changement climatique, les centres urbains peuvent être considérés comme faisant partie du problème… ou de la solution. Voilà peut-être une question autour de laquelle les humains pourraient commencer à se rassembler. L'histoire nous montre en tout cas que les villes peuvent se réinventer, se reconstruire, s'améliorer ou se dégrader, et même s'effondrer. Voilà pourquoi il est essentiel de réfléchir très sérieusement à notre utilisation de l’énergie et des ressources mais surtout, de permettre une bonne qualité de vie en ville – et tout simplement la possibilité à chacun d’accéder à cette existence urbaine. Face à ces défis, la technologie peut jouer un rôle déterminant, pour autant qu'elle soit utilisée pour le bien commun.

Sources

[1] Estevez, Elsa, Lopes, Nuno and Janowski, Tomasz (2016). Smart Sustainable Cities: Reconnaissance Study. United Nations University Operating Unit on Policy-Driven Electronic Governance. Disponible sur ce lien.

[2] Saint-Gobain Explore 2050. Home : dans un habitat pensé pour durer. Disponible sur ce lien .

[3] Si Ying Tan, Araz Taeihagh. Smart City Governance in Developing Countries: A Systematic Literature Review. Disponible sur ce lien.

[4] Francesco Appio, Marcos Lima e Sotirios Paroutis. Understanding Smart Cities: Innovation Ecosystems, Technological Advancements, and Societal Challenges. Disponible sur ce lien.

Crédits : Le Bentway / Public Work. Image © Nic Lehoux ; Atelier Liu Yuyang Architects. Image © FangFang Tian ; Fernandes Arquitetos Associados. Image © Pedro Mascaro ; Jiakun Architects. Image © Arch-Exist ; OUTROS BAIRROS. Image reproduite avec l'aimable autorisation de Ângelo Lopes ; ODDO architects. Image © Hoang Le photography Studio Leku. Image © Del Rio Bani ; Atelier Liu Yuyang Architects. Image © FangFang Tian ; Atelier Waterside. Image © Chao Zhang